Mitmachen

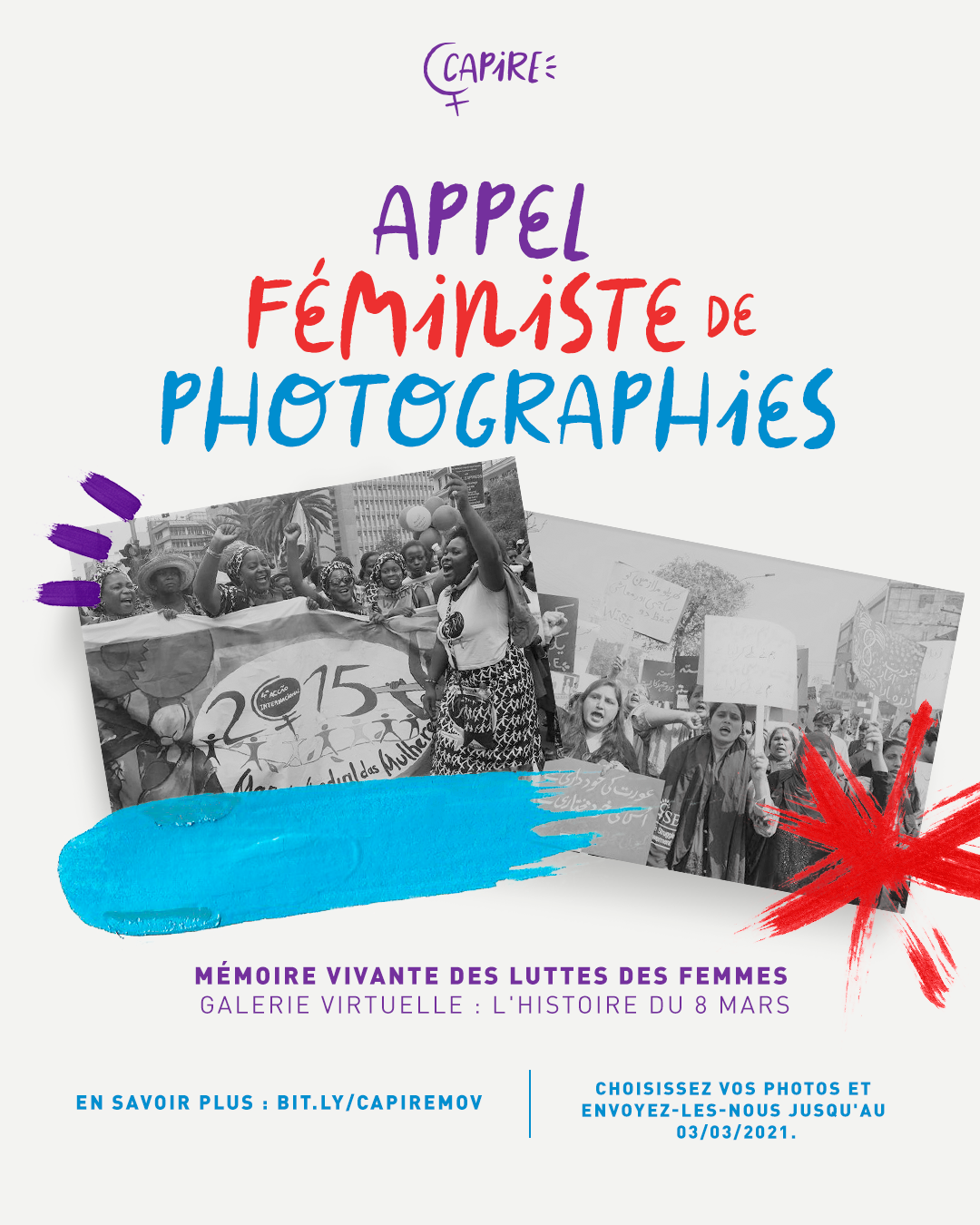

Galerie virtuelle : l'histoire du 8 mars

Compagnes féministes, anticapitalistes et antiracistes du monde entier ! La trajectoire de l’auto-organisation des femmes est longue, combative, radicale. Le mouvement féministe est créatif et irrévérencieux, avec des expressions diverses dans chaque contexte et moment historique. Le 8 mars, Journée Internationale de Lutte des Femmes, est une date marquée par de grandes mobilisations pour changer le monde, de ses origines à nos jours.

Notre histoire est longue et vivante. Pour cette raison, le portail international Capire a ouvert un appel à photographies de l’histoire du 8 mars. Nous voulons organiser une galerie virtuelle où l’ensemble de contributions enflamme un peu de la mémoire vivante et collective du féminisme.

Choisissez vos photos et envoyez-les-nous via le formulaire jusqu’au 03/03/2021.

Invitation à toutes les femmes (et hommes solidaires) intéressé.e.s

MARDI SOIR 8 NOVEMBRE, 20h à 22h

Au Garage, rue de l'Eglise 2, à Neuchâtel

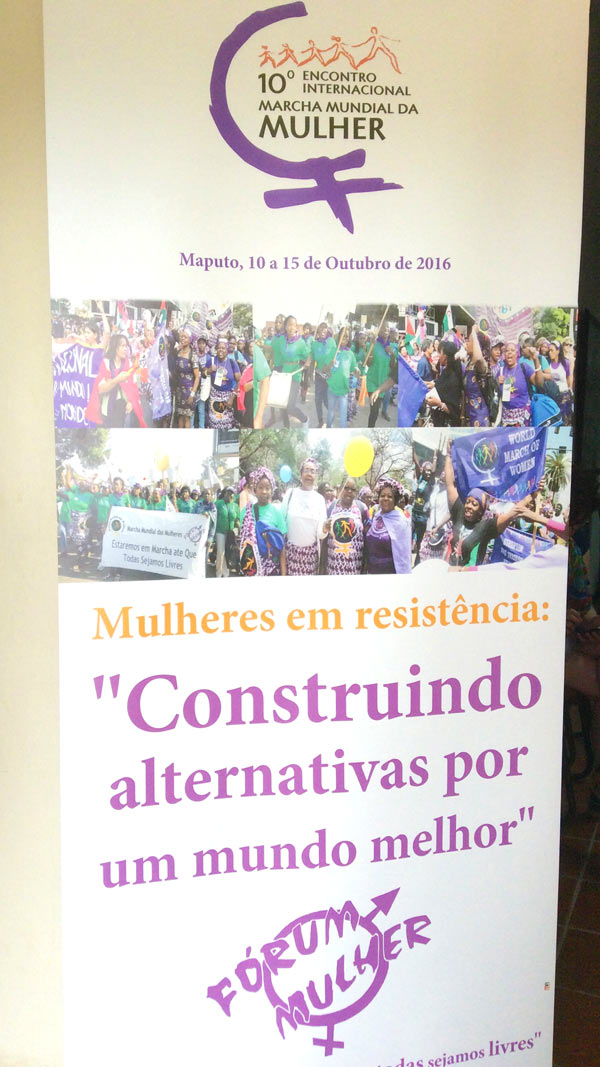

Déclaration de la Marche Mondiale des Femmes –

10e réunion internationale à Maputo (Mozambique)

du 11 au 15 octobre 2016

Femmes en résistances, construisant des alternatives pour un monde meilleur.

Nous les femmes de la Marche mondiale luttons contre l’hétéro-patriarcat, le capitalisme et le colonialisme et contre toutes les formes d’inégalités et de discriminations. Nous revendiquons nos droits pour reprendre le contrôle de nos corps, notre terre et nos territoires.

De ce monde chaotique, nous croyons qu’un autre monde est possible. Ensemble nous travaillons à construire nos alternatives féministes renforçant ainsi notre mouvement.

Les femmes vivent dans un contexte où les fondamentalismes religieux et politiques, la répression et la criminalisation des activistes, la persécution, les assassinats, la violence domestique et sexuelle, les conflits militaires, affectent leur vie et les empêchent de vivre dans un monde de paix d’égalité et de justice. Nous dénonçons le trafic sexuel, l’utilisation de nos corps dès l’enfance et nous luttons pour revendiquer le droit d’accès pour toutes les femmes à l’avortement.

Nous nous opposons aux transnationales qui détruisent la nature, exploitent nos corps et menacent notre santé. Ces transnationales s’accaparent la nature, nos territoires et sont responsables du changement climatique et des crises politiques, économiques et environnementales.

Nous sommes inquiètes de la destruction de la terre, l’exploitation des ressources naturelles et dénonçons la monoculture qui appauvrit les femmes. Nous construisons l’éco-féminisme, l’agro-écologie et la souveraineté alimentaire comme alternatives du bien-vivre.

Nous rendons hommage aux femmes qui ont été assassinées sauvagement de par le monde pour leur implication féministe, écologiste et/ou politique. Nous sommes solidaires de toutes les femmes qui luttent pour leur territoire, pour leur auto détermination, pour leur liberté.

Nous incluons toutes les défenseuses de la terre qui au péril de leur vie luttent pour l’accès aux ressources naturelles et contre les extractions minières et pétrolières. Nous construisons un éco-féminisme où les ressources de la terre ne sont pas accaparées et où la vie des femmes est protégée.

Le capital financier, les mesures d’austérité et la privatisation produisent la pauvreté et les violences envers les femmes. À la MMF nous travaillons à augmenter le pouvoir et l’autonomie économique des femmes. Nous croyons à la redistribution de la richesse et à l’économie solidaire.

Nous dénonçons la montée des fondamentalismes religieux et les politiques impérialistes et nous souhaitons un monde juste, sans oppression, sans aucune force militaire, où les femmes et les peuples ont droit à l’autodétermination et où les droits humains sont respectés.

Les 100 déléguées, venues de 40 pays, réunies à Maputo au Mozambique avons échangé sur nos différentes réalités, nos différents contextes économiques et politiques et grâce à nos sœurs mozambicaines qui nous ont raconté les situations dans lesquelles elles luttent nous avons compris que leur réalité était également celle des femmes de nombreux autres pays.

Nous condamnons la répression violente exercée contre les peuples et les femmes kurdes, sahraoui et palestiniennes et sommes solidaires de toutes les femmes qui luttent contre la colonisation.

Nous sommes toutes solidaires des femmes, qui sont emprisonnées, torturées, qui subissent des souffrances atroces et qui dans les conflits armés sont vendues, violées et tuées.

Le mouvement de la Marche mondiale des femmes trouve sa force dans la diversité. Et s’engage à une plus grande inclusion des minorités ainsi que des femmes en situation de handicap ou autres femmes marginalisées.

Notre volonté de travailler de manière intergénérationnelle se traduit par notre démarche volontariste, inclusive pour intégrer les jeunes femmes dans toutes nos instances.

Réunies à Maputo, les femmes de la MMF affirment leur solidarité avec les femmes lesbiennes et bisexuelles et décident d’inclure, dans leurs formations, dans leur réflexion et leurs actions les expériences et analyses de ces femmes. Elles se donnent comme objectif de favoriser la visibilité lesbienne.

Les guerres, les famines, la pauvreté jettent sur les routes de l’exil les réfugiés qui subissent les pires violences. La Marche Mondiale des Femmes se solidarise avec toutes les femmes réfugiées. Elle dénonce le racisme des pays dits d’accueil et exige la destruction des murs qui s’élèvent partout.

La situation économique catastrophique, la montée de la droite, les violences politiques, les gouvernements répressifs, produisent un monde violent, injuste et sans avenir.

La situation que vivent les femmes est le résultat des effets du système capitaliste, patriarcal et colonialiste. Dans ce contexte hostile, nous répliquons par nos alternatives.

Nous résistons à la répression et nous nous auto-organisons pour passer à l’action et établir des liens avec les mouvements sociaux. Nous résistons pour un monde meilleur basé sur les valeurs de la MMF qui sont l’égalité, la justice, la paix, la solidarité et la liberté.

Nos alternatives développent l’autonomie et l’auto défense des femmes et des peuples pour un bien-vivre et pour la durabilité de la vie. La formation politique féministe est l’outil que nous privilégions.

Les femmes unies en résistances mènent des luttes contre le capitalisme, l’hétéro-patriarcat, le racisme et le colonialisme et construisent des alternatives pour un monde meilleur.

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche.

Marche mondiale des femmes/ Maputo, octobre 2016

LA MARCHE MONDIALE DE FEMMES AU MOZAMBIQUE >>

Recomposition des féminismes du Sud

- Aurélie Leroy

- Thème : Genre Source : Alternatives Sud

Le féminisme est à la fois un mouvement intellectuel et un mouvement social, dont les différentes approches, conditions et réalités peuvent jusqu’à s’opposer. Entre décolonisation des cadres de référence occidentaux et gestion de leurs propres rapports aux institutions, aux religions et aux autres mobilisations sociales, les mouvements de femmes du Sud visent l’émancipation par la mise en cause des dominations et violences dont elles sont l’objet.

Porter un regard approfondi sur les luttes des femmes dans le Sud bouscule les schémas de pensée et met du désordre dans les certitudes. Des questions a priori simples : « le féminisme, c’est quoi ? », « qui est féministe ? » ou « faut-il être féministe ? » ne permettent ni raccourci ni réponse définitive. Croire à une conscience féministe unique et unifiée est aujourd’hui dépassé. Il n’existe pas « une » condition féminine – en dépit de convergences –, ni une oppression globale, pas plus qu’il n’existe une solidarité universelle entre les femmes. Le féminisme – on l’a compris – n’est donc pas un, mais pluriel.

S’intéresser aux femmes du Sud comme sujets presse à dépoussiérer et à réviser les cadres d’analyse, notamment en raison des situations et expériences différenciées - perçues, pensées et vécues - desquelles naissent l’activisme. Si la démarche est nécessaire, cela rend toutefois la lecture de ces mouvements plus complexe et floue, au point que des militantes du Nord estiment que les mobilisations des femmes du Sud ne correspondent pas toujours à l’agenda féministe et à l’inverse, que des femmes du Sud récusent en nombre une identité féministe qui leur semble étrangère (Bähr, 2011).

Le poids des mots

Le refus d’endosser l’identité féministe ne signifie pas que ces organisations ne partagent pas des revendications du féminisme, mais plutôt qu’elles se reconnaissent et s’organisent autour d’une identité politique « femmes » qui fait davantage sens à leurs yeux. Derrière ce choix de terminologie se pose le problème plus général « de la traduction des concepts qui ne sont pas indépendants des contextes où ils émergent » (Brun et Larzillière, 2012).

Ainsi, l’appropriation ou non du terme féminisme dans les pays du Sud – qui ont été pour une grande majorité des colonies ou des protectorats – peut être compris au regard d’une tradition coloniale du féminisme occidental qui a pu être vécue violemment et douloureusement. Les mots peuvent dès lors être lourds de sens. Refuser une telle étiquette peut devenir un acte de résistance, une stratégie consistant à montrer que les luttes pour l’égalité et l’émancipation ne s’inscrivent pas dans un modèle prédéfini et hégémonique. Le « non » à la cause féministe devient alors plus un « non » au lieu de pouvoir que représente l’Occident, un « non » à la prégnance de discours et de pratiques instrumentalisant le féminisme à des fins néocoloniales et néolibérales.

Pour la Mozambicaine Isabel Casimiro, le concept de féminisme n’apparaît pas aussi réducteur et est assumé, à condition qu’il plonge ses racines dans l’expérience des femmes, qu’il exprime leur propre compréhension de l’oppression ainsi que la vision de leur libération. Comme le souligne Claudia Korol dans cet ouvrage, les luttes de nombreux mouvements féministes du Sud « se nourrissent des apports théoriques du Nord (...), mais leurs racines se trouvent dans les luttes ancestrales auxquelles nous avons participé en tant que peuples. Leur point de départ est celui de nos corps et de nos territoires, où toutes les oppressions se déchargent, mais où nous trouvons aussi les énergies et les enseignements pour reconstruire collectivement nos savoirs ».

Dans le cadre de cette livraison d’État des résistances dans le Sud, les auteures ont ainsi usé librement des expressions « mouvements féministes » ou « de femmes » selon leur appréciation et leur inscription politique et afin qu’elles collent au mieux avec les réalités locales et sociohistoriques des espaces concernés.

Un mouvement intellectuel

Le féminisme est un « double mouvement » (Degavre, 2004). Un mouvement intellectuel d’abord qui se caractérise par des positions théoriques variées portant à l’origine sur « les femmes » comme sujets invisibles et opprimés et qui ensuite, à partir des années 1960 et 1970, en élargissant son champ de vision, s’est intéressé aux rapports sociaux de sexe, c’est-à-dire aux liens qui lient et opposent les sexes, aux facteurs qui déterminent la subordination sociale des femmes. Réfléchir aux causes de la relation d’oppression – sur une base socialement construite – et aux moyens pour y mettre fin devient dès lors une tâche nouvelle, plus complexe qui renvoie au fonctionnement des sociétés (oppression capitaliste et/ou (néo)coloniale) et à la question centrale de la domination masculine (patriarcat).

Féminisme au pluriel

De cette réflexion ont émergé des prises de position et des interprétations multiples et contradictoires, qui ont démontré la vivacité et l’hétérogénéité de la pensée féministe. Des courants distincts se sont dessinés, auxquels les mouvements de femmes du Nord et du Sud continuent à se référer par adhésion ou opposition, comme nous le constaterons au fil des pages. Les féminismes du Sud, jusque dans les formes les plus dissidentes, ne se sont que rarement montrés imperméables aux apports de leurs « homologues » du Nord (et des « autres » Sud), mais se définissent et se reconnaissent prioritairement à partir de réflexions et de pratiques qui reflètent leurs options politiques.

Une première catégorisation distingue le féminisme libéral des féminismes marxiste, radical et postmoderne. Le premier d’entre eux a cherché à appliquer le libéralisme politique – égalité, libertés individuelles dont le droit des votes – aux rapports hommes-femmes ; les marxistes ont pour leur part analysé l’oppression des femmes comme un sous-produit du capitalisme, tandis que les radicaux ont estimé qu’elle résultait du patriarcat, un système caractérisé par la domination des femmes par les hommes. Enfin, les postmodernes, par un travail de déconstruction, ont contesté la modernité comme voie d’émancipation et de progrès et mis en cause l’idéal du consensus en faisant émerger des voix dissidentes.

Une autre ligne de partage utilisée est celle qui distingue le courant universaliste qui repose sur l’affirmation de l’égalité entre les sexes et le courant différentialiste qui réclame l’égalité dans la différence. Ces positions conduisent les universalistes à considérer la maternité comme « source d’asservissement des femmes et expression première du patriarcat », tandis que les différentialistes (parfois assimilées aux essentialistes par leurs opposants) affirment « la positivité de la différence, de la féminité et de la maternité comme territoire spécifique de l’expérience et du pouvoir/savoir des femmes » (Las, 2008). Les féministes de ces deux tendances en dépit de leurs divergences se rejoignent toutefois sur l’idée que les femmes sont victimes d’une oppression commune qui dépasse les clivages sociaux.

De l’usage du « genre »

Le « genre » est devenu un concept incontournable qui a émergé en Occident et qui, à ce titre, a pu paraître suspect, car a priori importé. Il est apparu dans les années 1970 dans la littérature féministe anglo-américaine. Après s’être heurté à des résistances – y compris en Europe – il s’est finalement largement imposé depuis les années 1990, notamment par la diffusion que les Nations unies et d’autres instances internationales en ont faite. Dans le monde scientifique, le champ des études sur le genre (gender studies) traverse de multiples disciplines : de la sociologie à la philosophie, de l’anthropologie aux sciences économiques, etc. Loin de se limiter à « une théorie du genre » comme le laissent entendre les « antigenre », il renvoie à des apports théoriques et méthodologiques variés et est de ce fait traversé par des tensions qui se manifestent parfois par de vives controverses. La notion de genre s’est aussi diffusée au-delà des universités en étant adoptée dans le langage des institutions, des organisations de femmes, des ONG au Nord comme au Sud.

Même si on l’a un peu oublié, il faut se rappeler qu’à l’origine le genre était perçu comme un concept véritablement novateur doté d’une « force scientifique » – il offrait un outil commun à toutes les disciplines – et également d’une « force politique » (Degavre, 2004). Cette notion permettait de distinguer le sexe biologique (sex) du sexe construit socialement (gender). Elle amenait à réfléchir les différences entre femmes et hommes, comme une différence sociale établie dans un rapport de domination, et plus encore, à rechercher les causes de la hiérarchisation entre les sexes afin de mieux la combattre. Le genre n’est donc, à ses débuts, absolument pas un terme neutre, apolitique ou aseptisé.

Toutefois, comme le souligne Florence Degavre, il a depuis perdu de sa force. En passant dans le langage courant des chercheuses, des institutions, des militants, des professionnels de la coopération, le genre a été banalisé et a perdu de sa substance. Aujourd’hui, il est trop souvent « employé comme synonyme du besoin de parler des femmes, donc de les ‘ajouter’ à la réflexion. C’est bien de cela qu’il s’agit lorsqu’on dit : ‘N’oubliez pas de parler du genre !’ ». Cette situation est paradoxale, car « le genre a précisément été l’instrument pour ne plus penser les femmes comme ‘des autres’ - d’une nature autre -, mais bien comme un groupe défini à travers un rapport social de domination, impliquant des hommes et des femmes, et non un groupe défini à partir de qualités intrinsèques » (Degavre, 2004).

Un mouvement social

Le féminisme est certes un mouvement intellectuel extrêmement foisonnant « qui essaie d’expliquer ce qui existe », mais il est aussi et surtout un mouvement social et politique qui s’inscrit dans une tradition de luttes. Une imbrication forte existe donc entre parole et action, entre théorie et pratique.

Les luttes ont pris des formes diverses selon les lieux et les époques. Une histoire linéaire en trois vagues évoquée ici par plusieurs auteurs les synthétise pour souligner les convergences entre certains pays, au Nord comme au Sud. Ce modèle historique inévitablement problématique et réducteur (histoire linéaire des « grands » mouvements, perte de la spécificité de certains mouvements, etc.) permet toutefois une lisibilité et offre quelques repères. La première vague s’étend de la fin du 19e siècle à l’entre-deux-guerres. Elle se réfère à des groupes de femmes issus des classes aisées et instruites qui avaient en ligne de mire l’égalité formelle (civile, politique et sociale) dans l’espace public.

Une seconde vague, composée essentiellement par des représentantes de la classe moyenne, a dépassé le stade de l’égalité formelle et porté des revendications radicales autour de la domination masculine et de la libération des femmes, notamment dans la sphère privée. La revendication attachée à cette période est « le privé est politique ». Le dénominateur commun aux mouvements de ces deux premières vagues est la participation au projet de modernisation dans ses visées émancipatrices (la construction d’un individu autonome et rationnel, sujet de droit) et dans son présupposé d’une condition commune aux femmes.

« Fin » de la solidarité entre les femmes

Dès les années 1980, une nouvelle génération de féministes – qualifiée parfois de troisième vague – s’est positionnée en porte-à-faux avec le paradigme dominant de la modernisation et contre l’idée en vogue d’insérer les femmes « insuffisamment incluses », en particulier les femmes du Sud, dans le processus de modernisation par le biais notamment des politiques de développement.

Les féministes du Sud ainsi que celles immigrées dans le Nord ont joué un rôle majeur et visible dans ce nouveau mouvement en développant une pensée critique subversive qui entendait contribuer à un autre développement. Un de leurs apports majeurs est d’avoir fait ressortir les différences existantes entre les femmes et de prendre en compte les multiples identités qui se croisent et qui sont à la base de la stigmatisation d’un individu. La race, la classe, l’orientation sexuelle, l’ethnicité, le lieu peuvent être autant, sinon plus déterminants sur la manière dont vivent les femmes et sur la manière dont elles sont perçues par la société. L’imbrication de ces oppressions – phénomène parfois ramassé sous le terme d’intersectionnalité – rend la charge de leur condition plus écrasante encore.

Ce constat une fois établi met en cause la solidarité universelle qui était censée exister autrefois entre les femmes et modifie la configuration de ce mouvement social revendicatif. Une fracture est désormais opérée. En Inde par exemple, des femmes dalits (intouchables) et musulmanes, marginalisées au sein des mouvements féministes « unitaires » se sont structurées en organisations pour défendre leurs droits. Le débat initié dans les années 1990 autour des quotas en faveur des femmes dans les assemblées politiques est aujourd’hui au point mort, en raison de vives tensions entre femmes « de différents bords ». Alors que les partisans de la loi, au nom de l’universalisme féministe, considèrent qu’il ne doit pas y avoir de différence dans la « tribu des femmes » ; les opposants estiment, dans une logique d’appartenance à un groupe discriminé, que la loi est inacceptable tant qu’elle ne proposera pas de « sous-quotas » dans les quotas. La priorité est donc de défendre les femmes de sa caste – de son groupe d’intérêt – et non les femmes des autres groupes.

Plus globalement, le risque de ces nouvelles formes de luttes organisées autour des dimensions de l’identité et de la reconnaissance de la différence, est de venir écraser les revendications de redistribution. Les mouvements qui touchent aux problématiques associées à l’égalité homme-femme et au multiculturalisme doivent dès lors être vigilants à ne pas faire passer la question sociale en arrière-plan, mais bien de l’articuler à leurs revendications, comme le font les organisations de femmes intouchables.

Décoloniser le féminisme

Les Afro-Américaines du Black Feminism, tout comme les femmes noires d’Afrique du Sud, les Afro-Colombiennes ou les femmes indigènes du Mexique ont aussi développé cette analyse dans leur lutte contre la ségrégation raciale et l’oppression de classes. De ce constat et des luttes engagées, ont surgi une multitude d’organisations qui ont « politisé leur identité ethnique, productive et de classe » afin, selon les propos de Natalia Quiroga Diaz et Carolina Pineda Pinzón dans cet État des résistances, d’« enrichir la perspective féministe en la plaçant au-delà du point de vue hégémonique des femmes de la classe moyenne, blanches, urbaines [et hétérosexuelles] ». Il n’existe pas « une subjectivité unifiée », comme le rappelle Giulia Daniele dans ces pages, « mais une pluralité de voix qui construisent et expliquent leur propre réalité, produite à l’intersection de plusieurs identités ».

Dans le même esprit, le féminisme postcolonial a insisté sur l’articulation des rapports de classe, de race et de genre et sur l’influence de l’histoire coloniale. De nombreuses féministes du Sud se sont accordées sur le caractère déterminant de cette période pour comprendre les enjeux contemporains. De longue date, elles ont rejeté la vision paternaliste et misérabiliste dont les femmes du Sud font l’objet lorsqu’elles sont présentées comme des victimes passives et opprimées, enfermées dans l’ignorance et la tradition, et devant de ce fait être secourues au nom de valeurs égalitaires et sous couvert de défense des droits humains. L’intervention en Afghanistan légitimée par l’administration Bush au nom de la libération des femmes illustre l’intérêt d’une telle démarche.

Face à une posture arrogante de supériorité, des femmes d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique ont affirmé leurs différences et le besoin de « décoloniser » leur cause en cherchant notamment « une indépendance idéologique, épistémologique et économique vis-à-vis de l’Occident » (Dutoya, 2014), mais sans pour autant prôner une autarcie intellectuelle ou organisationnelle ou se risquer au piège du relativisme ou de l’exception culturelle. Le rapport que les féministes du Sud entretiennent avec l’Occident demeure toutefois tendu et rappelle que, dans de nombreux pays, les mouvements féministes ont affirmé au départ leur militantisme au travers des luttes de libération nationale (dans le monde arabe, au Mozambique, en Afrique du Sud, etc.) pour ensuite se prolonger dans une critique de la domination néo-impérialiste sous ses différentes formes (Irak, Afghanistan, Haïti, etc.).

Le Black Feminism et le postcolonialisme ont inspiré en nombre les mouvements du Sud qui se sont dressés, comme le décrit dans cet ouvrage Jennifer Fluri au sujet de l’Afghanistan, contre « un cadre de référence féministe-libéral et capitaliste à l’occidentale » qui tentait de forger des normes universelles et des stratégies applicables à toutes les femmes en gommant les spécificités locales. A l’inverse de ce féminisme « clé en main », Claudia Korol insiste dans son article sur les féminismes populaires, les féminismes locaux, les féminismes collectifs et communautaires, les féminismes compañeros qui « sont nés et ont grandi au milieu des piquets de grève, des soupes populaires, des cantines communautaires, des potagers collectifs, des usines sans patrons, des écoles créées par des mouvements sociaux, des expériences communautaires alternatives, des affrontements avec les multinationales minières, pétrolières ou de l’agrobusiness ».

La force de ces mouvements tient au fait qu’ils sont profondément ancrés dans un « territoire de vie » (Degavre, 2004), dans des espaces collectifs et qu’ils reflètent les préoccupations et les capacités d’action des premières concernées. Ils offrent des perspectives de transformation (ou d’adaptation dans des cadres contraignants) à la fois sociale et au sein des familles, et mêlent de façon non exclusive des considérations de redistribution (économique) et de reconnaissance (ou d’identité).

Hétérogénéité des féminismes du Sud

A force de distinguer les féminismes sur base d’un clivage Nord-Sud, on finirait par croire que les mouvements féministes du Sud forment un tout cohérent. Il n’en est rien. Les objectifs poursuivis, les identités représentées, les caractéristiques sociales, les cultures militantes, les modes de légitimation sont multiples et témoignent de la dimension kaléidoscopique des mouvements du Sud. Cette diversité foisonnante, en dépit de son apport riche, cristallise aussi les tensions, voire les contradictions. La question sensible de l’autonomie en est un exemple concret. Elle interroge, comme nous le verrons, les mouvements de femmes sur leurs relations à l’État, à la religion et aux autres mouvements sociaux.

Rapport au pouvoir institutionnel

Le féminisme s’est inscrit prioritairement sur le terrain des luttes, en dehors de la sphère étatique, pour revendiquer une transformation de la société en faveur des femmes. L’État n’est toutefois pas étranger aux luttes féministes, loin s’en faut, et les mouvements de femmes n’existent quant à eux pas à l’état isolé. Se pose dès lors la question des relations d’interdépendance complexe et ambiguë que peuvent entretenir État et mouvements féministes. La nature des régimes et le positionnement des gouvernements ont été déterminants dans la constitution et le développement des mouvements, mais la définition du rapport au pouvoir institutionnel tient également à des considérations stratégiques qui sont propres aux acteurs sociaux.

Dans des régimes autoritaires verrouillés, les changements concernant le statut de la femme dépendent essentiellement du bon vouloir et de la direction que les dirigeants cherchent à lui donner. Dans le contexte spécifique de la révolution communiste en Chine, les féministes ont été impliquées dès l’origine dans l’État socialiste et des réalisations féministes à l’échelle de la nation ont vu le jour grâce à leur position dans les appareils de l’État. Le parti avait fait sien l’objectif d’égalité entre hommes et femmes sur un plan idéologique et l’avait inscrit dans la Constitution, mais maintenait, sur un plan institutionnel, « un chauvinisme machiste » dans ses rangs, comme l’explique Wang Zengh, dans cet État des résistances.

Dans la Tunisie de Bourghiba (et de son successeur Ben Ali), la cause féministe a également été cooptée et instrumentalisée au service de l’État, comme le montrent Amel et Dorra Mahfoudh. L’esprit réformateur et laïc qui transparaissait dans les mesures prises par le nouveau régime après l’indépendance – notamment dans le Code du statut personnel – a permis de doter le pays d’une image d’exception dans le monde arabo-musulman et fait passer le premier président comme un « libérateur des femmes ». Pour imposer cette image, les autorités ont pourtant usé de mesures répressives en mettant au pas les associations existantes - proches des milieux religieux conservateurs ou du parti communiste - et en les remplaçant par une structure proche du parti jugée « digne » de porter le mouvement des femmes dans la Tunisie indépendante.

Le « bon vouloir » des dirigeants n’a toutefois pas toujours été au rendez-vous. Dans les dictatures anticommunistes d’Amérique latine, dans l’Indonésie de Suharto, dans l’Irak de Saddam Hussein, dans le Pakistan du général Zia ou dans certains États du Golfe, les gouvernements ont à l’inverse usé ouvertement de leur autorité pour entraver la militance des femmes et réglementé la sexualité et les rôles de chacun des sexes au nom de valeurs traditionnelles ou d’une interprétation stricte de préceptes religieux.

Cette tendance a aussi été forte dans des contextes où la sécurité de la nation était en jeu. En Israël, Giulia Daniele montre comme la société a été construite sur « le mythe d’une masculinité militarisée dans la sphère tout autant privée que publique », en Irak lors de la guerre avec l’Iran, Zahra Ali indique elle aussi que les femmes ont été appelées à « retourner à leur foyer afin de donner naissance aux ‘futurs soldats de la nation’ ». La violence des conflits armés a, de manière plus générale, été l’occasion d’un « acharnement sur le corps des femmes » (Quiroga Diaz et Pineda Pinzón) compris non comme un dommage collatéral, mais comme un objectif délibéré de la part d’acteurs armés – au Sri Lanka, en Colombie, au Guatemala, en RDC... - pour semer la terreur et soumettre les populations.

Avec les transitions démocratiques qui débutent dans les années 1980 en Amérique latine et qui se poursuivent en Asie et en Afrique ainsi que l’institutionnalisation – et la mondialisation – des politiques de genre dans les organisations internationales (au travers notamment des conférences des femmes des Nations unies), les revendications des mouvements de femmes deviennent progressivement plus audibles. De nombreux gouvernements, en quête de légitimité internationale, inscrivent la question de l’égalité homme-femme dans leurs agendas. Des réformes législatives sont promulguées, des politiques publiques sont entreprises et des organes « dédiés aux femmes » sont créés au sein des États. Des formes « officielles » du féminisme, d’inspiration libérale et en accord avec les normes internationales, fleurissent. Elles produisent des résultats incontestables en termes de participation aux structures de pouvoir et à la prise de décision, ainsi qu’au niveau de la lutte contre la violence.

Deux principales dérives sont toutefois observées. D’une part, les réformes progressistes et l’engagement verbal des gouvernants ne mettent pas fin aux politiques patriarcales, comme le décrit Anais Lopez Caldera au sujet du Venezuela. Les États ne questionnent qu’insuffisamment « l’idéologie ‘maternaliste’ [qu’ils utilisent] pour définir et comprendre les femmes ». D’autre part, ces nouveaux féminismes institutionnalisés s’éloignent ce faisant du militantisme protestataire des mouvements sociaux et réduisent « la radicalité transformatrice du féminisme » (Vanden Daelen, 2009).

Il apparaît désormais plus commode de s’investir dans la mise en place des moyens légaux pour contrer la violence faite aux femmes ou de susciter la participation des femmes dans des institutions politiques, économiques ou sociales existantes que d’affronter les problèmes structurels d’un modèle de développement injuste et inégalitaire. Cette tendance sera manifeste sur le continent latino-américain – et au-delà – et provoquera de fortes turbulences au sein du mouvement.

L’institutionnalisation du féminisme s’est produite à deux niveaux, comme l’analyse Jules Falquet. En termes politiques d’abord, « les premières positions d’autonomie farouche et de lutte en dehors du système ont souvent fait place à des stratégies d’influence sur — et de participation dans — les institutions gouvernementales et internationales, pour développer un ‘pouvoir des femmes’ ». Le « virage à gauche » de l’Amérique latine qui a marqué la première décennie du 21e siècle a par la suite accentué cette tendance. Des mouvements sociaux ont profité d’un contexte favorable pour inclure la lutte au sein de l’État comme l’une des composantes de leur répertoire d’action. Sur le plan organisationnel ensuite, « les groupes informels ont fait place à des ONG de plus en plus spécialisées et professionnelles » (Falquet, 1997), ce qui a eu pour effet la reformulation des enjeux et des revendications féministes au sein de l’État avec une approche plus technocratique du genre.

Cette mutation aura comme double effet « une dépolitisation marquée de la formulation des inégalités » et « une marginalisation des voix dissonantes », analyse Nicole Forstenzer. Le mouvement dans la région en sortira divisé et affaibli, mettant dos à dos les « institutionnelles » - qui jouent la carte de la coopération avec les gouvernements – et les « autonomes » – qui dénonce la voie du compromis, estimant comme au Chili que « la réception des demandes féministes dans le Chili post dictatorial constitue largement un cache-sexe d’inégalités criantes et persistantes ».

L’institutionnalisation et l’ « ONGisation » ont entamé le « capital subversif » du féminisme en raison de liens de dépendance accrus envers l’État et ses orientations politiques, mais aussi à l’égard des bailleurs de fonds. Ces derniers ont imposé aux ONG des conditions de financement – nécessaires à leur survie – qui ont été déterminées non pas selon les priorités des bénéficiaires, mais en fonction de leurs intérêts spécifiques. Les acteurs locaux ont dès lors été soumis à un régime d’exécutants ou de « sous-traitants » et les bailleurs de fonds confondus avec des « donneurs d’ordres », laissant ainsi à nouveau « transparaître le rapport Nord-dominant/Sud-dominé ». Avec des marges de manœuvre réduites, les féministes en Haïti – dont Marie Frantz Joachim – estiment qu’aujourd’hui un de leurs défis majeurs est : « de chercher les voies et moyens pour sortir de la dépendance de la coopération internationale, et de s’organiser démocratiquement, en vue d’ériger un pouvoir susceptible d’attaquer simultanément le système patriarcal et le capitalisme néolibéral ».

Rapport au religieux

« Il y a aujourd’hui cette idée, cette évidence pour le sens commun (...) que toute lutte et tout engagement pour l’émancipation passeraient nécessairement par une mise à distance du religieux » (Brun et Larzillière, 2012). La religion apparaîtrait nécessairement comme contraire au projet d’émancipation moderne et laïc et incarnerait de façon systématique un pouvoir patriarcal et oppressif. Derrière cette lecture, on trouve une tentation à l’universalisme qui établirait que féminisme et religion sont incompatibles par essence. Il est évident que les dogmes religieux demeurent problématiques pour les mouvements féministes. Un cadre religieux normatif peut avoir un caractère excluant envers des « catégories » d’individus. En outre, les interprétations humaines et contextuelles de textes sacrés peuvent donner lieu à des dérives sectaires qui défigurent les religions et en font des instruments d’oppression.

Au tournant des années 1980, le monde a assisté à une recrudescence des fondamentalismes religieux et à la promotion officielle de certains d’entre eux : nationalistes hindous en Inde, catholiques ultraconservateurs en Amérique latine, États rigoristes des monarchies du Golfe ou fondamentalistes islamiques chiites ou sunnites dans le monde arabe. Ce phénomène a été propice à l’émergence de postures visant à assigner à des peuples l’idéologie produite par la religion dominante d’une aire culturelle. Dans de tels contextes, les militances d’opposition et le féminisme en particulier ont dû fonctionner avec des marges de manœuvre réduites. Certaines se sont opposées ouvertement aux traditions religieuses, d’autres se sont abstenues de recourir à la religion dans leurs luttes, d’autres enfin ont investi le terrain sensible du religieux pour lui donner un caractère plus « progressiste » et le transformer en un instrument de libération.

Dans certains contextes et à certaines conditions donc, le religieux a pu constituer un vecteur par lequel les femmes ont milité pour leur droit. Les raisons d’un engagement au travers ou au nom de la religion résultent globalement d’une double démarche. Elle peut relever d’une foi sincère à la base d’un engagement politique pour plus d’égalité et de justice. Elle peut aussi recouvrir une dimension stratégique. En effet, dans le cadre de sociétés où la religion est un référent culturel et identitaire majeur, voire un marqueur de la nation, il devient difficile sinon impossible de penser en dehors d’elle.

Des militantes ont ainsi compris la nécessité de composer avec le facteur religieux, afin de rendre audible leurs revendications. Sans abandonner le cadre universaliste des droits humains, elles se sont engagées périodiquement auprès de théologiens éclairés et sont elles-mêmes retournées dans les textes fondateurs pour en proposer une relecture et démontrer la compatibilité de la religion et de la défense de l’égalité. Le féminisme islamique – abordé par plusieurs auteures dans cet ouvrage – repose ainsi sur l’idée que « le Coran affirme le principe d’égalité entre tous les êtres humains : ce sont l’idéologie et les pratiques patriarcales qui ont entravé ou subverti la mise en pratique de l’égalité entre hommes et femmes » (Badran M. citée dans Feugas, 2014).

Les féministes islamiques défendent avec acharnement – et à leur manière – qu’elles n’ont pas à choisir entre religion ou revendications d’égalité. Elles ne se soustraient pas à leur religion, mais déconstruisent les discours religieux traditionnels pour rendre compte de l’approche machiste qui les sous-tend. Les combats menés par ces actrices ont permis, entre autres réalisations, des réformes sur le plan législatif et des avancées au niveau communautaire afin d’« éveiller les consciences sur les droits existants et d’influencer les comportements sociaux », analyse Nida Kirmani à propos du Pakistan.

Ces dynamiques féministes qui prennent de l’ampleur dans les mondes musulmans suscitent de nombreuses réticences ou attaques, de la part de féministes qui considèrent que toute religion est patriarcale, mais aussi de la part de musulmans qui dénoncent l’occidentalisation de la tradition islamique considérée comme un cadre fini, fermé à toute dynamique de relecture. Au-delà des critiques, les féministes islamiques offrent ceci de stimulant qu’elles ont permis de renouveler les cadres de la pensée et de l’action féministes, de dépasser la traditionnelle dichotomie laïc-religieux en conciliant les approches confessionnelles, sociologiques et universalistes.

Rapport aux autres mouvements sociaux

Si l’autonomie des mouvements de femmes doit être interrogée au regard des pouvoirs institutionnels et de la religion, elle doit l’être également dans sa relation avec les autres mouvements sociaux. La « mixité » organisationnelle, la construction d’alliances autour de finalités communes peuvent constituer un atout à condition qu’elles préservent l’autonomie politique des luttes féministes. Nombreux sont les exemples où leurs revendications se sont effacées dans des luttes généralistes. La culture patriarcale et androcentrique s’est immiscée là comme ailleurs et a été « intériorisée dans la vie quotidienne des organisations », comme le constate Claudia Korol. Longtemps niée par les mouvements pour défendre la domination masculine qui y régnait et par les femmes elles-mêmes pour ne pas affaiblir le « front » des luttes, elle est aujourd’hui dénoncée et combattue.

Des femmes conditionnent désormais leur participation à la création d’espaces de dialogue non mixtes au sein de mouvements plus larges pour pouvoir – symboliquement, mais aussi physiquement – se tenir à l’écart des rapports de pouvoir. Les femmes affirment ainsi à nouveau par ces exigences leur refus d’être instrumentalisées quelle qu’en soit la justification. Comme Mirla Cisne et Telma Gurgel le rappellent dans leur article, « des alliances ne peuvent être réalisées par l’intérêt qu’ont les autres mouvements à obtenir, de façon instrumentale, plus de militants en recrutant des femmes, mais bien par l’intégration de l’importance du féminisme pour la construction d’une société nouvelle ».

Conclusion

L’autonomie féministe (organisationnelle, idéologique et financière) ne signifie pas un rejet absolu des partis, des États, des institutions (inter)nationales, des religions, des organisations mixtes. Elle ne condamne pas ses adhérentes à la marginalité loin de tout lieu de pouvoir, mais défend l’idée que le combat féministe, pour s’allier à d’autres, doit être compris comme une « composante stratégique et structurante d’un projet de société émancipateur » (Cisne et Gurgel).

Le féminisme est une pensée en mouvement et un mouvement sociopolitique riche de pensées. Il s’inscrit dans une tradition de luttes qui vise à contester des postulats sexistes et patriarcaux et, plus globalement, à renverser un ordre - produit et établi - pour une transformation durable de la société. Au-delà de ces grandes lignes de convergence, les mouvements de femmes dans le Sud, au cœur de cet État des résistances, rappellent le caractère ancré et local des luttes pour l’émancipation et l’exigence d’un agenda féministe adapté qui réponde, comme nous le rappelle avec force Jennifer Fluri, à des « réalités internes et non des attentes externes ».

Bibliographie

Bähr K. (2011), Les féminismes du Sud : entre construction et questionnement, www.oxfammagasinsdumonde.be.

Bouteldja H. (2014) Féministes ou pas ? Penser la possibilité d’un « féminisme décolonial » avec James Baldwin et Audre Lorde, www.indigenes-republique.fr.

Brun S. et Larzillière C. (2012), « Les femmes musulmanes sont une vraie chance pour le féminisme », entretien avec Zahra Ali, Revue Contretemps, www.contretemps.eu.

Degavre F. (2004), « Les questions sociales des femmes », La Revue nouvelle, mars.

Degavre F. (2011), « La pensée ‘femmes et développement’. Critique des fondements et pistes pour reconstruire un point de vue féministe croisé Nord/Sud », in Guérin I., Hersent M., Fraisse L. (dir.), Femmes, économie et développement, IRD, Erès.

Dutoya V. (2014), « Féminisme indien ou féminisme ‘tout court’ ? Quelques remarques sur la spécificité de la pensée et de la pratique féministes en Inde », Mouvements des idées et des luttes, printemps, n°77, Paris, La Découverte.

Falquet J. (1997), Le débat du féminisme latino-américain et des Caraïbes à propos des ONG, novembre, www.julesfalquet.files.wordpress.com.

Las N. (2008), « La disparition des catégories de sexe : apogée ou fin du féminisme ? », Controverses, mai, n°8.

Vanden Daelen C. (2009), Féminismes en mouvement. Des suffragettes aux alter-féministes, www. cadtm.org.

As International Women's Day approaches women in Kurdistan and Turkey have accelerated meetings, political and logistical preparations to host an international action properly. You may find the most recent program and practical info attached.Up to now, we have only 20 international participants registered, most of them individuals without tie an NCB. Grassroots women have higher expectation of being part of an international movement. They get the feeling that dynamism here is not met with the same enthusiasm in European NCBs and struggle of women deserves more international attention. As all these hard work being done by self-sacrifice of grassroots women and organisations without any external financial resources, weak international representation will cause disappointment in local communities.Please share and distribute information attached and react to this outcry.Here are videos calling for actions in Kurdistan:Looking forward to seeing you in the launch of 4th Int'l actions.In feminist solidarity,Yıldız Temürtürkan